Oleh anlao

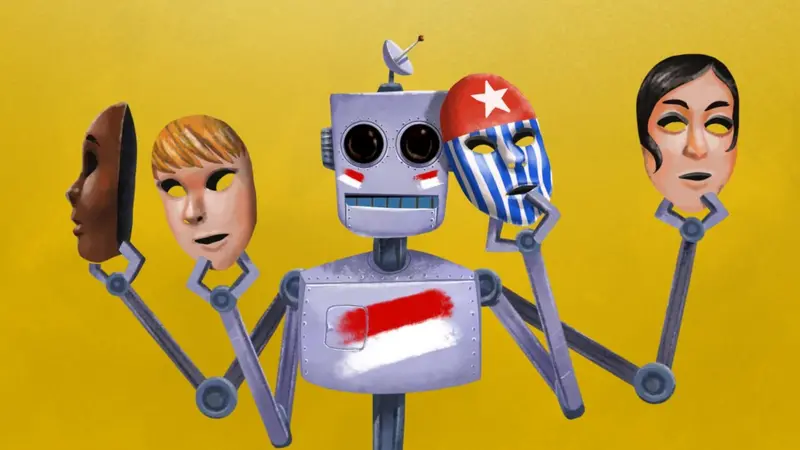

Ilustrasi oleh: Davies Surya

Pendahuluan

Kolonialisme di Papua memiliki akar yang panjang, dimulai dari penguasaan Belanda, dilanjutkan dengan integrasi (orang Papua sebut aneksasi) Indonesia dan kini memasuki era baru melalui kolonialisme dalam bentuk digital. Kolonialisme tradisional yang dilakukan oleh negara-negara besar di masa lalu, yang menaklukkan dan mengeksploitasi wilayah-wilayah lain untuk kepentingan ekonomi dan politik, kini bertransformasi ke dalam bentuk yang lebih halus tetapi tak kalah mendalam: kolonialisme digital. Dengan semakin meluasnya penggunaan internet dan media sosial, negara-negara seperti Indonesia menggunakan teknologi untuk memperkuat kontrol atas Papua: mengendalikan narasi politik serta membungkam suara-suara pro pembebasan. Untuk memahami ini melalui analisis pemikiran berbagai teoretikus dapat menggali lebih dalam bagaimana kolonialisme digital beroperasi di Papua dan memperburuk ketidaksetaraan sosial-politik di era digital ini.

Membahas mengenai kolonialisme, kapitalisme, hingga imperialisme merupakan topik yang ada di sekitar kita dan tidak dapat dihindari akan realitas tersebut secara abstrak. Terkadang, dengan berbagai pemisahan oleh para pemikir, seakan-akan ketiganya terpisah satu sama lain. Padahal, dalam kenyataannya, mereka seringkali bergandeng untuk menggeser yang lemah. Namun, agar pembahasan lebih fokus dan jelas, artikel ini akan membatasi diri untuk membahas mengenai kolonialisme. Konsep kolonialisme dipilih karena lebih relevan dalam menggambarkan situasi Papua dan konteks pembahasan ini, mengingat praktek kolonialisme di Papua lebih terlihat dalam bentuk penguasaan langsung dan eksploitasi wilayah yang dilakukan oleh Belanda pada masa itu dan Indonesia pada saat ini baik dalam konteks tradisional maupun digital. Kolonialisme, dalam hal ini, mengacu pada dominasi fisik dan politik yang melibatkan penguasaan wilayah penguasaan sumber daya alam, serta pembentukan struktur sosial yang memperkuat hierarki antara penjajah dan yang dijajah.

Memang benar bahwa imperialisme tidak bisa dilempar begitu saja dalam melihat konteks Papua, terutama terkait dengan pengaruh ekonomi dan politik yang dimainkan oleh kekuatan internasional dan negara-negara besar: negara adikuasa. Namun, dalam pembahasan kali ini, fokus utamanya adalah pada kolonialisme sebagai fenomena yang lebih terlihat dalam bentuk penguasaan langsung wilayah dan upaya pengendalian atas narasi dan kebebasan ekspresi yang ada di Papua.

Dengan demikian, artikel ini akan menyoroti bagaimana Belanda sebagai penjajah awal di Papua, dan Indonesia setelahnya, menerapkan praktik kolonialisme (penjajahan) berganda baik dalam bentuk fisik maupun dengan melibatkan dunia digital.

Kolonialisme digital, yang berakar pada penggunaan teknologi untuk mengendalikan informasi dan komunikasi, memperburuk ketidaksetaraan ini dengan cara yang lebih halus namun lebih efektif. Secara khusus, dalam konteks digital, pembahasan akan mengarah pada bagaimana Indonesia memanfaatkan teknologi canggih dan media digital untuk mengontrol narasi seputar Papua, menyebarkan disinformasi, dan membungkam gerakan pembebasan melalui manipulasi informasi yang ada di media sosial dan platform digital lainnya. Untuk memahami lebih jauh, mari membahas satu per satu.

Kolonialisme

Kata kolonialisme berasal dari kata koloni yang diambil dari bahasa Latin, yaitu colonia, yang berarti “pemukiman” atau “koloni”, yang pada awalnya merujuk pada wilayah yang didiami oleh sekelompok orang dari negara asal yang membentuk suatu pemukiman di luar wilayah mereka. Kata kolonia sendiri berasal dari kata colonus yang berarti “petani” atau “penyewa tanah”, yang secara luas mengacu pada pemukiman atau wilayah yang dikuasai untuk tujuan ekonomi dan eksploitasi. Akhirnya, kata ini berkembang menjadi kolonialisme, yang mengacu pada sistem penguasaan, pemindahan penduduk, dan eksploitasi suatu wilayah atau negara oleh kekuatan asing.

Jadi, kolonialisme dapat didefinisikan sebagai sistem atau praktik penguasaan dan eksploitasi suatu wilayah atau negara oleh kekuatan asing, yang melibatkan kontrol atas sumber daya alam, ekonomi, budaya, serta manusia. Kolonialisme tradisional berfokus pada penguasaan fisik atas wilayah, sumber daya, dan penduduk, yang dilakukan melalui penjajahan.

Secara etimologi dari “kolonialisme digital” menggabungkan dua kata: “kolonialisme” yang mengacu pada dominasi dan eksploitasi, dan “digital”, yang merujuk pada teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer yang mendominasi ruang maya.

Oleh karena itu, kolonialisme digital didefinisikan sebagai bentuk dominasi dan eksploitasi dalam ruang digital, di mana data pribadi, informasi, dan perilaku online individu serta negara-negara berkembang dikuasai oleh kekuatan global melalui teknologi.

Kolonialisme tradisional

Menggunakan istilah ini mungkin kurang tepat, tetapi untuk membedakan adanya penjajahan di ruang fisik (luring) dan di ruang maya (daring), rasanya perlu. Sebab itu, pembahasan ini akan dibedakan. Kolonialisme tradisional akan merujuk pada penjajahan dalam bentuk fisik sebagaimana terjadi sejak sebelum manusia mengenal teknologi digital. Sedangkan, kolonialisme digital merujuk pada penjajahan yang dilakukan di dunia digital.

Kolonialisme, sebagai fenomena yang telah membentuk dunia selama berabad-abad, kini telah mengubah bentuknya seiring dengan berkembangnya teknologi. Meskipun kolonialisme tradisional, yang mengandalkan kekerasan fisik dan penguasaan wilayah, telah lama dianggap sebagai “masa lalu”, prinsip-prinsip dasar dari dominasi dan eksploitasi yang menjadi inti dari kolonialisme tetap bertahan. Hari ini, kita menyaksikan munculnya kolonialisme digital, sebuah bentuk baru dari imperialisme yang memanfaatkan data dan teknologi sebagai alat kontrol dan eksploitasi global.

Pemikiran para intelektual besar, baik yang berfokus pada kolonialisme tradisional maupun digital, memberikan wawasan yang tajam tentang bagaimana kekuasaan global bekerja untuk mempertahankan ketidaksetaraan. Dalam konteks kolonialisme tradisional, Karl Marx mengemukakan bahwa ekspansi kapitalisme global selalu berhubungan erat dengan kolonialisme, yang mengubah sumber daya alam dan manusia menjadi komoditas. Baginya, kolonialisme adalah bagian dari sistem kapitalisme yang lebih besar, yang mengeksploitasi wilayah jajahan untuk akumulasi (pengumpulan) modal di negara-negara industri maju.

Namun, meskipun kolonialisme fisik telah terlihat “berkurang” karena prosesnya selalu diupayakan agar tak terlihat lagi secara langsung seperti dahulu. Ditutup rapat oleh berbagai narasi dan ilmu pengetahuan dominan yang telah terbangun saat ini. Prinsip dasarnya masih dapat ditemukan dalam bentuk yang lebih canggih yakni kolonialisme digital.

Frantz Fanon yang memfokuskan diri pada dampak psikologis kolonialisme, menggambarkan bagaimana kolonialisasi mental dapat mengalienasi (menjauhkan) individu dari identitas budaya mereka. Dalam kolonialisme digital, kontrol atas data pribadi dan perilaku pengguna menciptakan sebuah bentuk alienasi yang mirip, dengan individu menjadi produk yang dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar.

Alih-alih mengontrol teritori fisik (luring), kontrol kini beralih ke data pribadi dan perilaku pengguna. Beberapa perubahan yang terjadi pasca penggunaan alat digital secara masif menunjukkan bagaimana perilaku dan budaya dapat terpengaruh. Pengguna kehilangan privasi dan identitas diri mereka karena platform digital mengumpulkan dan mengontrol data pribadi untuk keuntungan ekonomi, sementara pengguna sendiri menjadi komoditas yang diperdagangkan.

Selain itu, konsumsi budaya semakin terkontrol oleh algoritma platform seperti YouTube dan Spotify, yang mengarahkan pengguna hanya pada konten yang telah disesuaikan dengan preferensi mereka, mengurangi keragaman budaya dan memperkuat homogenisasi. Media sosial juga mengubah hubungan sosial, menciptakan interaksi yang lebih superfisial yang berfokus pada pengakuan digital, seperti “likes” dan jumlah pengikut, dan menciptakan ketergantungan terhadap validasi dari luar.

Selain itu, aplikasi dirancang untuk membuat pengguna terjebak dalam penggunaan berlebihan, mengalihkan perhatian mereka dari kegiatan produktif dan menciptakan perasaan ketergantungan. Teknologi digital juga memperkenalkan konsumsi budaya dan produk global, yang seringkali menggeser perhatian dari produk lokal dan identitas budaya asli. Melalui perubahan-perubahan ini, kita dapat melihat bagaimana teknologi digital menciptakan bentuk alienasi yang mirip dengan dampak psikologis kolonialisme, di mana kebebasan individu tergerus dan identitas mereka semakin dikendalikan oleh sistem kapitalisme digital.

Edward Said, melalui konsep Orientalism, menunjukkan bagaimana kolonialisme tradisional beroperasi dengan menciptakan narasi dominan yang merendahkan dan mengobjektifikasi dunia Timur. Dalam konteks kolonialisme digital, narasi tersebut tidak hanya dipertahankan, tetapi diperkuat melalui algoritma dan platform digital yang mendominasi ruang digital global. Narasi dominan yang merendahkan dan mengobjektifikasi dunia Timur diperkuat melalui kolonialisme digital dapat dilihat dalam pengaruh algoritma dan platform digital terhadap representasi budaya dan identitas masyarakat non-Barat di dunia digital.

Salah satu contohnya adalah bagaimana media sosial dan mesin pencari seperti Google atau Facebook sering kali memperkuat stereotip negatif tentang negara-negara di Timur, termasuk negara-negara Asia Tenggara, Timur Tengah, atau Afrika. Misalnya, dalam pencarian gambar di Google, ketika mencari “Muslim” atau “Timur Tengah,” hasil yang sering muncul adalah gambar-gambar yang menonjolkan kekerasan, terorisme, atau gambar stereotip lainnya yang menggambarkan masyarakat tersebut dalam konteks negatif. Algoritma di platform seperti YouTube atau Instagram juga sering kali lebih memprioritaskan konten yang merendahkan atau kontroversial tentang negara-negara tersebut, memperkuat pandangan publik yang bias dan merugikan.

Selain itu, di dunia digital, orientalisme juga dapat tercermin dalam bagaimana budaya Barat mendominasi ruang digital global. Misalnya, konten dari Hollywood atau produk budaya Barat lainnya lebih sering mendominasi platform digital seperti Netflix, YouTube, dan Spotify, sementara budaya dari negara-negara non-Barat sering kali terpinggirkan atau dipresentasikan dalam cara yang eksotis atau stereotipikal. Hal ini menunjukkan bagaimana algoritma yang mengendalikan distribusi konten di platform digital turut memperkuat narasi dominan yang sering merendahkan dan mengobjektifikasi budaya non-Barat, seperti yang dijelaskan oleh Edward Said dalam konsep Orientalism-nya.

Dalam hal ini, kolonialisme digital berfungsi untuk memperkuat dan menyebarluaskan narasi-narasi yang tidak hanya berasal dari dominasi fisik, tetapi juga dari kontrol atas informasi dan budaya dalam ruang digital, yang semakin sulit untuk dihindari atau dilawan karena pengaruh kuat dari algoritma dan perusahaan teknologi besar.

Gayatri Spivak, dengan gagasannya mengenai subaltern atau suara terpinggirkan, menyoroti bagaimana mereka yang terjajah sering kali tidak memiliki ruang untuk berbicara atau diwakili dalam narasi global. Begitu pula, dalam kolonialisme digital, suara-suara marginal ini terus terpinggirkan oleh sistem yang dikendalikan oleh algoritma dan kekuatan besar teknologi. Suara-suara terpinggirkan tetap terabaikan dalam kolonialisme digital dapat dilihat dalam bagaimana algoritma media sosial dan platform digital lainnya sering kali memperburuk ketidakadilan terhadap kelompok-kelompok marginal, termasuk dalam konteks Rohingnya, komunitas pribumi, atau kelompok minoritas di seluruh dunia.

Misalnya komunitas Rohingya yang terpinggirkan di Myanmar dan Bangladesh menghadapi kesulitan dalam mengakses dan mengungkapkan pengalaman mereka secara global melalui platform digital. Pada tahun 2017, Facebook digunakan sebagai alat untuk menyebarkan kebencian dan kekerasan terhadap komunitas Rohingya, dengan algoritma yang gagal mengidentifikasi dan menghentikan penyebaran disinformasi yang merugikan mereka. Meskipun banyak organisasi internasional dan kelompok masyarakat sipil berusaha untuk menyoroti penderitaan mereka, suara komunitas Rohingya tetap kesulitan untuk mendapatkan perhatian global, sebagian besar karena dominasi narasi yang dikendalikan oleh kekuatan yang lebih besar, seperti negara Myanmar dan platform media sosial besar.

Kolonialisme Digital

Dalam dekade terakhir, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi, mengakses informasi, dan memahami dunia sekitar. Di tengah revolusi digital ini, sejumlah pemikir kontemporer telah mengemukakan analisis mendalam tentang bagaimana teknologi, terutama platform digital dan media sosial, tidak hanya merevolusi kehidupan sehari-hari, tetapi juga memperkuat struktur kekuasaan yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Beberapa orang merasa gelisa akan hal ini, sehingga memunculkan pandangan-pandangan yang menarik yang dapat membuat kita untuk berefleksi kembali. Pemikiran mereka menawarkan pandangan kritis mengenai fenomena yang sering kali kita anggap sebagai kemajuan, namun ternyata memiliki dampak sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan.

Berikut ini beberapa tokoh yang sedikit banyak mengemukakan gagasan mereka diantaranya, Shoshana Zuboff, Evgeny Morozov, Manuel Castell, Ruth Wilson Gilmore, Arundhati Roy, Michael Kwet, Ulises A. Mejias dan Nick Couldry. Dalam pembahasan ini akan dibagi dalam dua kelompok besar. Pertama, kelompok yang membahas mengenai teknologi dan kapitalisme digital yang dianggap merupakan kekuasaan baru dalam kolonialisme digital dan kelompok yang berfokus kepada fenomena ketidaksetaraan yang muncul dalam dunia digital.

Kekuasaan Baru dalam Kolonialisme Digital

Shoshana Zuboff menyoroti fenomena surveillance capitalism, yaitu penguasaan data pribadi oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar yang menggunakan data untuk memanipulasi perilaku konsumen. Zuboff menjelaskan bagaimana kapitalisme pengawasan ini membentuk ulang cara kita berinteraksi dengan dunia melalui internet, menciptakan bentuk eksploitasi yang lebih halus namun tak kalah merusak.

Seperti kolonialisme tradisional yang menguasai sumber daya alam, kolonialisme digital menguasai data pribadi yang kini menjadi komoditas berharga yang dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi. Shoshana Zuboff, dalam bukunya The Age of Surveillance Capitalism (2019), memaparkan bagaimana kapitalisme pengawasan (surveillance capitalism) bekerja melalui penguasaan data pribadi oleh perusahaan teknologi besar, seperti Google, Facebook, dan Amazon. Zuboff menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak hanya mengumpulkan data tentang perilaku pengguna di internet, tetapi juga memanfaatkannya untuk memprediksi dan memanipulasi perilaku tersebut demi keuntungan ekonomi.

Demikian juga dengan Evgeny Morozov, yang mengkritik fenomena technological solutionism, di mana masalah sosial dan politik dianggap dapat diselesaikan dengan teknologi, sering kali tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Morozov memperingatkan bahwa meskipun teknologi menawarkan solusi, kenyataannya teknologi sering digunakan untuk mengontrol dan mengeksploitasi masyarakat, menggantikan kekuasaan fisik dengan dominasi digital.

Morozov mengkritik pandangan yang terlalu optimis mengenai kemampuan teknologi untuk membawa kebebasan dan demokrasi, terutama di negara-negara otoriter. Salah satu contoh yang ia gunakan adalah bagaimana pemerintah di negara-negara seperti China dan Rusia, meskipun awalnya dianggap sebagai “ancaman terhadap kebebasan,” sebenarnya telah mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital dengan sangat efektif untuk mengawasi dan mengendalikan masyarakat mereka. Morozov menyebutnya sebagai “totalitarianism 2.0”, di mana teknologi digunakan oleh negara untuk melacak aktivitas individu, membatasi kebebasan berbicara, dan memperkuat kontrol politik. Misalnya, di China, penggunaan sistem pengawasan massal seperti kamera pengenalan wajah dan pelacakan data digital telah memungkinkan negara untuk mengawasi warganya dengan cara yang lebih mendalam dan lebih canggih daripada sebelumnya.

Manuel Castells berfokus pada bagaimana jaringan komunikasi global, yang dibentuk oleh internet, berperan dalam menciptakan struktur sosial dan kekuasaan baru. Jaringan ini memungkinkan beberapa negara dan perusahaan untuk mendominasi medan digital, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan kontrol terhadap informasi. Dalam hal ini, kolonialisme digital dapat dilihat sebagai ekspansi dari kapitalisme global yang memanfaatkan teknologi untuk mempertahankan ketidaksetaraan struktural dan sosial.

Castells berargumen bahwa meskipun akses informasi semakin luas melalui internet, kenyataannya akses terhadap informasi dan kontrol terhadapnya tidak merata di seluruh dunia. Negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan besar yang menguasai infrastruktur teknologi, seperti Amerika Serikat dengan perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook, dan Microsoft, memiliki kekuatan untuk mengontrol aliran informasi secara global. Misalnya, perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan algoritma untuk menentukan jenis informasi yang akan disebarkan kepada pengguna, menciptakan bias dalam akses dan distribusi informasi yang merugikan negara-negara berkembang. Hal ini berkontribusi pada digital divide (kesenjangan digital) antara negara-negara kaya dan miskin, memperburuk ketidaksetaraan global.

Dari Data hingga Penindasan

Ruth Wilson Gilmore, yang berfokus pada ketidaksetaraan struktural dan rasial dalam masyarakat, memperlihatkan bagaimana kapitalisme global, yang diperkuat oleh kolonialisme digital, mengarah pada ketidaksetaraan sosial yang lebih mendalam. Dalam konteks digital, ketidaksetaraan ini semakin diperburuk oleh kontrol atas data, dengan perusahaan besar menguasai informasi pribadi yang menciptakan sistem yang menguntungkan mereka, sementara meninggalkan sebagian besar populasi dunia terpinggirkan.

Ketidaksetaraan yang ia soroti dapat dilihat dalam pengumpulan dan pemanfaatan data pribadi oleh perusahaan-perusahaan teknologi besar. Perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook, dan Amazon mengumpulkan data pengguna untuk mengoptimalkan keuntungan mereka, tetapi pada saat yang sama, mereka menciptakan ketidaksetaraan dalam akses informasi dan kontrol atas data. Ketika perusahaan-perusahaan ini menguasai data pribadi, mereka tidak hanya memperoleh kekuasaan ekonomi, tetapi juga kekuasaan sosial dan politik. Hal ini menyebabkan terjadinya marginalisasi kelompok-kelompok tertentu, yang sering kali terpinggirkan dalam wacana global, seperti masyarakat adat, kelompok minoritas, dan negara-negara berkembang.

Arundhati Roy, dengan kritik tajamnya terhadap kapitalisme global dan globalisasi yang menyoroti bagaimana teknologi digital semakin menghubungkan dunia, namun ketidaksetaraan yang dihasilkannya justru semakin meningkat. Dalam pandangannya, meskipun dunia menjadi lebih terhubung, struktur kekuasaan yang ada tetap mendominasi dan memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Pemikir lain seperti Michael Kwet bersama Ulises A. Mejias mengidentifikasi fenomena digital colonialism, di mana perusahaan teknologi besar mengontrol data dan ruang digital, menciptakan ketergantungan yang mendalam di negara-negara berkembang terhadap perusahaan-perusahaan teknologi dari negara maju.

Sedangkan, Nick Couldry, dengan konsep data colonialism-nya, menggambarkan bagaimana data pribadi kita telah menjadi komoditas yang dieksploitasi oleh kekuatan besar dalam sistem kapitalisme digital, menciptakan ketergantungan yang sama dengan kolonialisme tradisional.

Membaca Papua dari Kacamata Mereka

Kolonialisme digital, dalam konteks Papua, telah muncul sebagai bentuk lain eksploitasi dan penindasan. Tindakan yang menggunakan teknologi informasi dan media digital, kolonialisme digital mengendalikan data, narasi, menyebarkan disinformasi, dan membungkam perbedaan pendapat. Laporan-laporan dari organisasi seperti Bellingcat dan SAFEnet, serta laporan investigasi lainnya, menunjukkan bagaimana Indonesia menggunakan platform digital untuk memanipulasi wacana tentang Papua Barat, menekan kebebasan berekspresi, dan meredam gerakan pembebasan Papua melalui disinformasi dan propaganda. Berdasar pada laporan-laporan itu, mari melihat masalah ini melalui pandangan orang-orang yang gelisah mengenai apa yang sedang terjadi di dunia digital.

Pengawasan dan Kapitalisme Pengambilan Data

Sebagaimana ungkapan Shoshana Zuboff bahwa kapitalisme pengawasan, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar melalui pengumpulan data pribadi dan perilaku individu, berfungsi untuk memanipulasi dan mengarahkan perilaku konsumen untuk keuntungan ekonomi. Dalam konteks global, data pribadi menjadi komoditas berharga yang diperjualbelikan, menciptakan sistem eksploitasi yang halus, namun sangat merusak. Papua, meskipun terisolasi secara geografis, bukanlah bagian yang terlepas dari proses kapitalisme pengawasan ini. Bahkan, dalam ranah digital, Papua dapat menjadi subjek yang dieksploitasi melalui pengumpulan data pribadi, pengawasan digital, dan manipulasi narasi.

Sebagai bagian dari dunia yang semakin terkoneksi, Papua juga tidak terlepas dari praktek pengawasan digital yang lebih besar yang sedang berlangsung di banyak negara. Indonesia, sebagai negara yang menguasai Papua, memiliki akses yang signifikan terhadap media digital dan teknologi untuk mengawasi, mengontrol, dan bahkan membatasi informasi mengenai situasi di Papua. Hal ini berpotensi mengarah pada praktik pengawasan yang lebih mendalam terhadap warga Papua, termasuk pergerakan politik, oposisi, dan suara-suara pembebasan.

Salah satu contoh konkret yang mengungkapkan potensi pengawasan digital di Papua adalah laporan yang dibahas dalam tulisan berjudul The Predator Spyware Ecosystem is Not Dead dan Active Lycantrox infrastructure illumination. Dalam laporan tersebut, ditemukan adanya domain-domain jahat yang kemungkinan besar dimiliki oleh layanan Indonesia untuk melakukan pengawasan politik terhadap gerakan kebebasan Papua. Beberapa domain yang ditemukan, seperti suarajubi[.]net, kejoranews[.]net dan suarapapua[.]co, diidentifikasi sebagai upaya untuk meniru situs-situs berita oposisi yang berbasis di Papua, seperti Koran Kejora, Jubi dan Suara Papua.

Penggunaan domain palsu ini, yang disebut dengan istilah typosquatting (menggunakan nama domain yang sangat mirip dengan yang asli untuk menipu pengguna), menunjukkan upaya untuk mengelabui dan mengarahkan pengunjung ke situs yang berbahaya, yang mungkin bertujuan untuk mengumpulkan data atau memanipulasi informasi. Dalam hal ini, kemungkinan besar Intellexa penyedia alat pengawasan sebagaimana dilaporkan oleh Citizen Lab, digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam gerakan pembebasan Papua.

Dalam konteks ini, pengawasan digital yang dilakukan oleh negara ndonesia bisa dianggap sebagai bagian dari bentuk pengendalian informasi dan narasi yang dilakukan untuk memperkuat dominasi politik atas Papua. Dengan memanfaatkan teknologi pengawasan canggih seperti spyware dan manipulasi domain, Indonesia dapat memantau pergerakan politik di Papua secara lebih intens, bahkan memblokir atau mengarahkan informasi yang tidak sesuai dengan kepentingan politik negara. Sebagai contoh, dengan meniru situs berita oposisi, pihak berwenang dapat mengelabui pengguna untuk memberikan informasi pribadi atau mengakses konten yang memantau aktivitas politik mereka, yang berfungsi untuk menekan kebebasan berekspresi dan mencegah gerakan otonomi atau pembebasan yang lebih besar di Papua.

Internet sebagai Alat untuk Totalitarianisme Digital

Evgeny Morozov, dalam bukunya “The Net Delusion”, Morozov berargumen bahwa internet tidak hanya memperkuat kebebasan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan otoritarianisme. Indonesia menggunakan internet dan media sosial untuk menyebarkan propaganda pro-pemerintah dan mengontrol wacana publik, yang terlihat dalam laporan-laporan Bellingcat mengenai operasi informasi pro-Indonesia. laporan Bellingcat menunjukkan bagaimana Indonesia, melalui penggunaan bot, akun palsu, dan manipulasi informasi di media sosial, memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat narasi pro-pemerintah dan membatasi ruang bagi diskusi atau protes yang mendukung pembebasan Papua.

Morozov memperingatkan bahwa internet, yang sering dipandang sebagai alat untuk kebebasan tetapi justru dapat digunakan oleh negara untuk membungkam suara-suara yang mendukung pembebasan Papua dan mengalihkan perhatian dunia dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sana. Disinformasi yang disebar melalui bot-bot media sosial dan akun-akun palsu bertujuan untuk mempersempit ruang bagi diskusi terbuka tentang konflik di Papua. Hal itu terungkap melalui investigasi gabungan BBC dan Australian Strategic Policy Institute (ASPI) menemukan keberadaan jaringan bot dan informasi palsu dalam menyebarkan “propaganda pro-pemerintah” mengenai isu Papua. Ini adalah contoh konkret dari bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan internet dan media sosial untuk memperkuat kontrol otoritarian mereka, yang merupakan inti dari argumen Morozov tentang technological authoritarianism.

Ketidakadilan dan Penindasan Struktural

Ruth Wilson Gilmore berbicara tentang penindasan struktural dan bagaimana institusi negara, termasuk yang berbasis pada teknologi, berfungsi untuk mempertahankan status quo yang tidak adil. Dalam konteks Papua, pemerintah Indonesia menggunakan teknologi digital untuk memperpanjang dominasi politik mereka, membatasi kebebasan informasi, dan menekan suara-suara yang menuntut pembebasan atau hak asasi manusia.

Penyensoran dan pemblokiran informasi, seperti yang diungkap dalam beberapa laporan yang ada, adalah cara negara untuk memperburuk ketidakadilan dan penindasan yang telah ada di Papua. Media sosial dan platform digital bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat untuk memperpanjang penindasan melalui penyebaran disinformasi yang menguntungkan pihak berkuasa. Misalnya upaya pengerahan narasi yang dilakukan untuk mempertahankan Penolakan Otsus. Hal itu dilaporkan oleh empat lembaga masyarakat sipil yakni Internews, Indonesia Corruption Watch, SAFEnet, dan Centre for Information Resilience yang menunjukkan upaya pengaburan informasi soal Papua di media sosial TikTok. Pengaburan informasi itu menenggelamkan opini publik sebagian Orang Asli Papua yang menolak Otonomi Khusus Papua dan pemekaran Papua.

Kolonialisme Digital sebagai Penguasaan Data dan Narasi

Manuel Castells, dalam pandangannya tentang masyarakat jaringan, menunjukkan bagaimana kekuasaan dalam dunia digital sangat bergantung pada kontrol informasi dan komunikasi. Papua, sebagai wilayah yang terisolasi, sangat rentan terhadap kontrol informasi oleh pihak yang lebih kuat, yaitu negara Indonesia yang memiliki akses dan kontrol terhadap platform digital.

Dalam laporan yang tersedia, kita melihat bagaimana Indonesia menggunakan otoritas negara untuk mengendalikan kebebasan berekspresi melalui pemblokiran media sosial dan penyensoran konten digital. Pemblokiran terhadap website ampnews[.]org dan blog korankejora.blogspot[.]com yang menyuarakan Papua dengan mesin AIS milik kominfo (sekarang Komdigi) Indonesia. Tidak hanya itu, platform seperti facebook juga ambil bagian untuk membatasi postingan dengan domain lao-lao[.]org dan sastrapapua[.]com pada Mei 2020. Hal yang sama juga sering terjadi pada Jubi dan The Papua Journal pada 15 Maret 2024. Ini merupakan bentuk “digital hegemony” yang memperparah ketidaksetaraan antara Papua dan pusat kekuasaan di Jakarta, di mana kontrol informasi semakin memperburuk marginalisasi Papua.

Michael Kwet dan Ulises A. Mejías juga berbicara tentang kolonialisme digital, yang mengandalkan pengambilan data dan dominasi informasi oleh perusahaan teknologi besar dan negara-negara maju. Dalam hal ini, Papua menjadi objek kolonialisme digital di mana kebebasan berekspresi dan kemerdekaan informasi mereka dibatasi melalui kontrol informasi dan penyebaran narasi yang salah.

Laporan-laporan disinformasi dan manipulasi media sosial, seperti yang terungkap dalam laporan SAFEnet, dkk dan Bellingcat, menunjukkan bagaimana negara menggunakan teknologi untuk mengeksploitasi wacana digital dan menghadapi protes yang ada di Papua. Kolonialisme digital di Papua tercermin dalam kontrol yang ketat terhadap akses informasi dan narasi yang mendukung pembebasan Papua. Sebagaimana dikemukakan juga oleh Nick Couldry bahwa penguasaan media sosial dan ruang digital menjadi pusat kekuasaan dalam dunia digital. Papua, yang sudah terpinggirkan secara politik, kini juga terpinggirkan dalam ruang digital, di mana kebebasan berbicara dan hak atas narasi yang sah semakin terkendala oleh intervensi negara.

Kolonialisme Baru dan Ketidakadilan

Arundhati Roy juga menulis tentang ketidakadilan yang melekat dalam globalisasi dan imperialisme modern. Salah satu yang menarik adalah pandangannya mengenai penyelewengan kekuasaan. Menurut dia teknologi digunakan oleh negara besar untuk kontrol politik, seperti pengawasan massal dan manipulasi informasi, memperkuat dominasi negara dan perusahaan besar atas yang lebih lemah.

Dalam konteks Papua, kolonialisme digital itu terjadi dan menjadi alat baru untuk menyebarkan kontrol dan disinformasi melalui internet dan media sosial, memperburuk ketidakadilan struktural yang sudah ada. Indonesia menggunakan disinformasi untuk mengukuhkan kendali politik mereka atas Papua dan membungkam suara-suara kemerdekaan. Seperti yang terlihat dalam laporan dari Internews, SAFEnet, ICW, dan CRI, yakni teknologi digital dan disinformasi berfungsi untuk mempertahankan kolonialisme digital terhadap Papua.

Kesimpulan

Kolonialisme di Papua memiliki akar yang panjang, dimulai dari penjajahan Belanda, diikuti oleh aneksasi Indonesia, dan kini bertransformasi dan berganda dengan kolonialisme digital. Kolonialisme tradisional yang mengandalkan penguasaan fisik dan eksploitasi sumber daya kini bergeser menjadi kontrol digital, di mana teknologi digunakan untuk mengendalikan informasi dan komunikasi. Indonesia memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat dominasi politik, membungkam gerakan pembebasan, dan mengendalikan narasi tentang Papua melalui disinformasi dan propaganda di media sosial.

Dalam konteks ini, berbagai teori kolonialisme, baik tradisional maupun digital, memberikan wawasan tentang bagaimana kekuasaan global mempertahankan ketidaksetaraan. Karl Marx menekankan hubungan antara kapitalisme dan kolonialisme, sedangkan Frantz Fanon menyoroti dampak psikologis penjajahan terhadap identitas. Edward Said mengungkapkan bagaimana narasi dominan merendahkan dunia Timur, yang kini diperkuat oleh algoritma digital yang mengontrol representasi budaya dan identitas masyarakat non-Barat. Demikian juga dengan Spivak, bahwa uara-suara terpinggirkan tetap terabaikan dalam kolonialisme digital dapat dilihat dalam bagaimana algoritma media sosial dan platform digital lainnya sering kali memperburuk ketidakadilan terhadap kelompok-kelompok marginal

Kolonialisme digital di Papua mencakup pengendalian data pribadi dan perilaku pengguna melalui kapitalisme pengawasan, yang menggambarkan bagaimana data menjadi komoditas yang dieksploitasi. Teknologi juga digunakan untuk memperkuat kontrol otoriter, seperti yang dikemukakan oleh Evgeny Morozov tentang internet yang bisa berfungsi untuk tujuan totalitarianisme. Pemerintah Indonesia menggunakan media sosial dan internet untuk menyebarkan propaganda, membatasi ruang bagi protes atau diskusi yang mendukung pembebasan Papua.

Selain itu, konsep “digital hegemony” muncul, di mana kontrol informasi memperparah ketidaksetaraan antara Papua dan pusat kekuasaan di Jakarta. Pemerintah Indonesia secara sistematis memblokir situs dan menyensor konten yang menyuarakan perjuangan Papua. Penindasan ini menjadi bagian dari kolonialisme digital yang lebih halus namun lebih efektif, di mana kontrol atas narasi dan data memperburuk ketidakadilan struktural yang ada.

Melalui teori-teori kritis dan laporan investigasi, jelas bahwa teknologi digital menjadi alat baru dalam kolonialisme modern, yang memperkuat dominasi politik Indonesia atas Papua dan memperburuk ketidaksetaraan sosial serta politik di wilayah Papua. Kolonialisme berganda ini berfungsi sebagai penghalang bagi kebebasan berekspresi, memanipulasi informasi, dan menghambat perjuangan pembebasan Papua.

***

Referensi

Buku

- Borges, Jorge Luis. (1964). Labyrinths: Selected Stories & Other Writings. New Directions Publishing.

- Castells, Manuel. (1996). The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture. Wiley-Blackwell.

- Couldry, Nick & Hepp, Andreas. (2024). Data Grab: The New Colonialism of Big Tech and How to Fight Back. The University of Chicago Press.

- Gilmore, Ruth Wilson. (2007). Golden Gulag: Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in Globalizing California. University of California Press.

- Kwet, Michael. (2020). “The New Colonialism: Digital Colonization and the Exploitation of Global South.” Global Research.

- Mejías, Ulises A. (2019). The Digital Colonialism Thesis: A Critical Approach to the New Global Divide. MIT Press.

- Morozov, Evgeny. (2011). The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom. PublicAffairs.

- Roy, Arundhati. (2014). Capitalism: A Ghost Story. Haymarket Books.

- Zuboff, Shoshana. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. PublicAffairs.

Laporan dan Artikel

- Internews, Indonesia Corruption Watch, SAFEnet, and Centre for Information Resilience. (2023). Laporan Investigasi Disinformasi Keberhasilan Otonomi Khusus Papua Barat. https://safenet.or.id/2023/12/laporan-investigasi-disinformasi-keberhasilan-otonomi-khusus-papua-barat/

- Aimé, F., & A., M. (2024, February 28). The Predator Spyware Ecosystem is Not Dead. Sekoia TDR. https://blog.sekoia.io/the-predator-spyware-ecosystem-is-not-dead/

- Aimé, Felix , Maxime A. and Sekoia TDR. (2023, February 2). Active Lycantrox infrastructure illumination. https://blog.sekoia.io/active-lycantrox-infrastructure-illumination/

- Strick, Benjamin. (2020, November 11). West Papua: New Online Influence Operation Attempts to Sway Independence Debate. Bellingcat. https://www.bellingcat.com/news/2020/11/11/west-papua-new-online-influence-operation-attempts-to-sway-independence-debate/

- Strick, Benjamin. (2020, October 11). Investigating Information Operations in West Papua: A Digital Forensic Case Study of Cross-Platform Network Analysis. Bellingcat. https://www.bellingcat.com/news/rest-of-world/2019/10/11/investigating-information-operations-in-west-papua-a-digital-forensic-case-study-of-cross-platform-network-analysis/

- Strick, Benjamin & Syavira, Famega. (2020). Papua Unrest: Social Media Bots ‘Skewing the Narrative’. BBC News. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49969337

- Strick, Benjamin. (2020). Twitter Analysis: Identifying A Pro-Indonesian Propaganda Bot Network. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-asia-49983667

- “Lima Cara Otoritas Negara Membungkam Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat terkait Isu Papua di Media Digital.” (2020). TRACE (Tim Reaksi Cepat). https://trace.mu/lima-cara-otoritas-negara-membungkam-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-terkait-isu-papua-di-media-digital/