Oleh: Yonatan Rumkabu

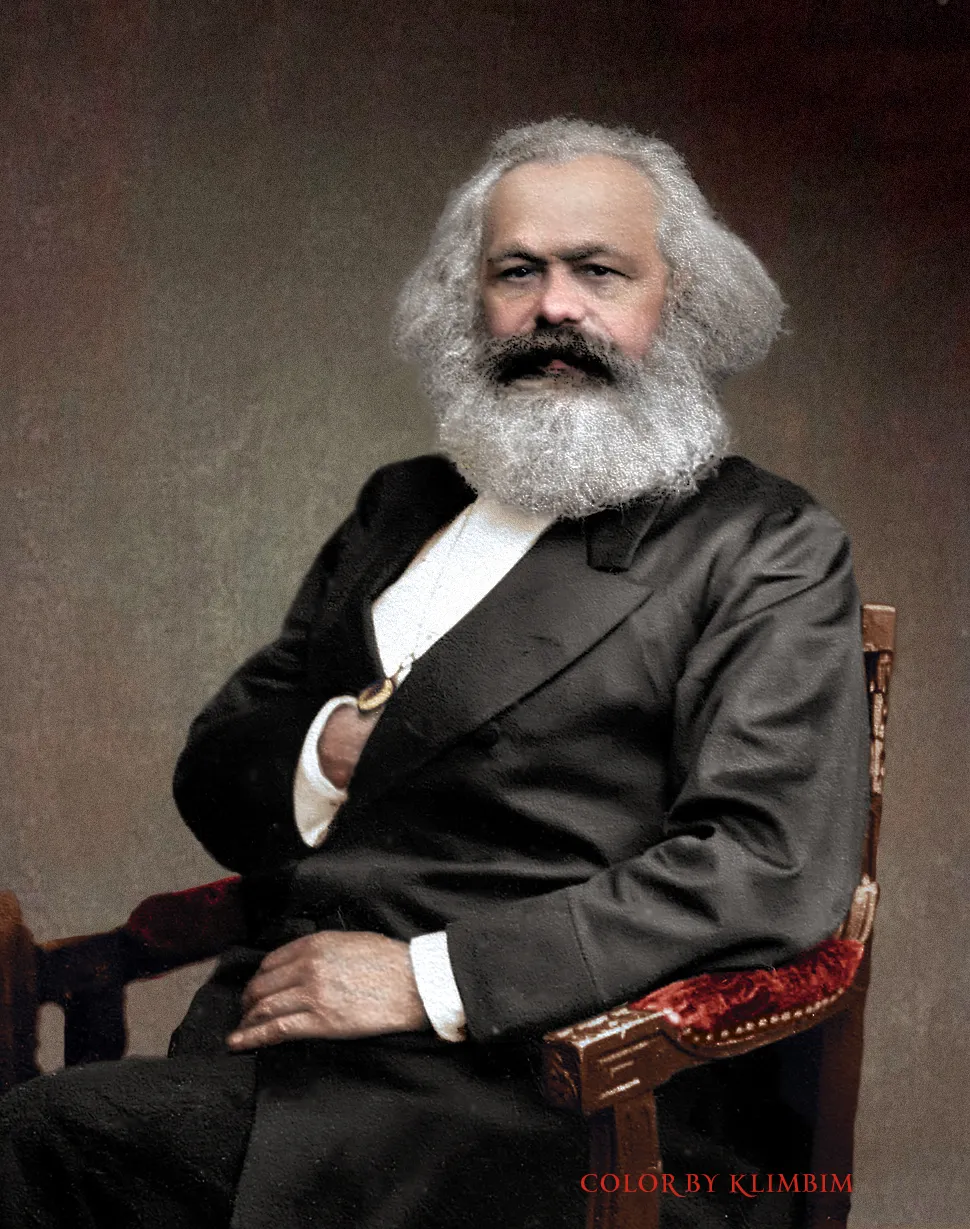

Foto: Karl Marx

Selama lebih dari lima dekade, rakyat Papua hidup dalam bayang-bayang dominasi kolonialisme Indonesia yang bersekutu erat dengan kapitalisme global. Dalam konteks ini, berbagai penulis dan aktivis mengangkat Marxisme sebagai alat analisis perjuangan. Namun, sayangnya, dalam banyak tulisan—seperti oleh Edoardo Mote, Yason Ngelia, Samuel Womsiwor, dan Victor Yeimo—penggunaan Marxisme justru dikerdilkan menjadi slogan-slogan kosong, penuh dengan kekeliruan metodologis, simplifikasi ideologis, dan ketidakkonsistenan konseptual. Artikel ini bertujuan membongkar kekeliruan-kekeliruan tersebut dan menawarkan koreksi dengan pendekatan Slavoj Žižek, yang membuka ruang untuk pemahaman ideologi dan strategi subversif secara lebih radikal.

Dalam tulisan Victor Yeimo, misalnya, kapitalisme direduksi menjadi “penyembahan terhadap uang”, bahwa uanglah yang menjadi tuhan dan penyebab utama pengkhianatan orang Papua terhadap tanah dan martabatnya. Namun, dalam Marxisme, uang bukanlah akar masalah. Karl Marx tidak menyalahkan uang, melainkan menunjukkan bagaimana relasi sosial manusia—yang seharusnya didasarkan pada produksi bersama—berubah menjadi relasi antar benda dalam bentuk uang dan komoditas. Ini yang disebut sebagai fetisisme komoditas. Artinya, masyarakat tidak lagi melihat proses produksi dan relasi kelas, melainkan terpesona oleh bentuk akhir (harga, barang, upah). Ketika Marxisme disederhanakan menjadi retorika “uang sumber masalah”, kita gagal membongkar relasi produksi yang membentuk struktur ketertindasan.

Kesalahan serupa ditemukan dalam tulisan Ngelia yang mengangkat konsep hegemoni Antonio Gramsci. Ia menyebut hegemoni sebagai semacam “penguasaan pikiran oleh negara kolonial.” Ini terlalu dangkal. Bagi Gramsci, hegemoni bukan hanya tentang pengaruh atau penipuan, melainkan tentang bagaimana kelas penguasa mendapatkan persetujuan aktif dari masyarakat tertindas melalui lembaga-lembaga masyarakat sipil—sekolah, gereja, media, LSM. Dalam konteks Papua, banyak lembaga pendidikan Kristen, organisasi adat, hingga gereja dan LSM yang justru menjadi bagian dari mesin reproduksi ideologi negara. Alih-alih membebaskan, lembaga-lembaga ini menanamkan narasi pembangunan, kedamaian, dan kepatuhan terhadap sistem kolonial.

Banyak penulis menyebut bahwa seluruh orang Papua adalah “proletar.” Ini merupakan kesalahan pemahaman yang fatal. Dalam Marxisme, proletariat adalah kelas yang tidak memiliki alat produksi dan harus menjual tenaga kerjanya. Tidak semua orang Papua berada dalam posisi ini. Ada elite birokrasi, pejabat adat, kontraktor, dan intelektual yang menikmati hasil kapital kolonial. Menyamakan semua orang Papua sebagai “proletar” justru mengaburkan realitas stratifikasi kelas yang harusnya diurai. Dalam The Sublime Object of Ideology, Žižek mengingatkan bahwa penyederhanaan seperti ini adalah bentuk pengabaian terhadap antagonisme kelas. Jika semua dianggap sama, maka tidak ada analisis; hanya moralitas yang membeku.

Banyak tulisan menyerukan “revolusi” tanpa kerangka strategis yang jelas. Revolusi dipahami sebagai ledakan moral atau ekspresi kemarahan, padahal Marxisme selalu menekankan pentingnya kontradiksi objektif, kesadaran kelas, dan pembentukan organisasi politik yang mampu mengartikulasikan strategi kolektif. Lenin dalam What Is to Be Done? mengingatkan bahwa tanpa organisasi pelopor, gerakan hanya akan berputar pada kesadaran spontan. Di Papua, ini berarti membangun organisasi massa berbasis pendidikan politik, bukan sekadar mengutuk negara di media sosial atau forum diskusi.

Tulisan Womsiwor dan lainnya mencampuradukkan Marxisme dengan spiritualisme Melanesia, nasionalisme adat, bahkan mistisisme budaya tanpa batas teoritik yang jelas. Ini membuat Marxisme kehilangan kekuatan sebagai metodologi ilmiah. Marxisme bukan agama atau identitas, tetapi metode ilmiah untuk menganalisis perubahan sosial berdasarkan struktur ekonomi dan relasi kelas. Jika semua dipadukan tanpa logika epistemik yang konsisten, maka perjuangan berubah menjadi pertunjukan identitas, bukan perjuangan kelas yang membongkar sistem.

Kritik Žižek atas Ideologi: The Desire of the Other

Dalam konteks Papua hari ini, pendekatan Slavoj Žižek menjadi krusial. Žižek menyoroti bahwa ideologi tidak hanya bekerja dalam bentuk keyakinan, tetapi dalam bentuk keinginan. Banyak orang Papua sadar akan penindasan, tetapi tetap mengikuti sistem karena mereka ingin diakui, aman, dan stabil. Keinginan ini bukan datang dari dalam, tetapi adalah “desire of the Other”—keinginan untuk menjadi seperti yang diinginkan sistem: menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil), memiliki rumah bersubsidi, ikut pilkada, mengelola proyek dari perusahaan tambang.

Žižek menyebut kondisi ini sebagai bentuk ideologi sinis: orang tahu sistem itu rusak, tapi tetap ikut karena merasa tidak ada alternatif. Dalam kondisi ini, perlawanan bukan hanya menyuarakan kebenaran, tetapi menciptakan intervensi simbolik yang mengguncang sistem makna. Žižek menyebut ini sebagai “non-act”—penolakan untuk terlibat dalam ritual ideologis sistem kolonial. Bagi Papua, ini berarti mogok kolektif dari pemilu, menolak pemekaran, dan tidak menerima Otsus (Otonomi Khusus) bukan karena “belum cukup,” tetapi karena strukturnya adalah bentuk depolitisasi dan kooptasi.

Contoh paling nyata adalah permintaan pemekaran provinsi baru. Negara menyebut ini sebagai “pengakuan terhadap identitas lokal,” tetapi sejatinya adalah upaya birokratisasi wilayah dan kooptasi elite. Dalam pendekatan Žižek, kita melihat Desire of the Other bekerja di sini—keinginan untuk menjadi bagian dari sistem demi dana, jabatan, dan status administratif. Maka tindakan radikal bukan memperdebatkan “berapa banyak provinsi yang adil,” tetapi menolak totalitas proyek pemekaran sebagai perluasan hegemoni negara.

Simbolisme radikal bisa dijalankan dalam bentuk aksi seni, teater, atau produksi wacana yang mempermalukan elite lokal dan menelanjangi sistem. Ini bukan sekadar seni perlawanan, tetapi pembalikan makna: bendera negara bisa dijadikan bahan karya satir, proyek pembangunan dijadikan tema ironi dalam pertunjukan rakyat. Seperti kata Žižek, “ideologi bekerja bukan dengan menyembunyikan kebenaran, tetapi dengan membentuk kenikmatan.”

Dalam perjuangan, akar rumput bukan sekadar objek penderitaan, tetapi subjek transformasi. Organisasi perjuangan harus berpijak pada pendidikan politik, produksi media tandingan, dan penguatan struktur ekonomi alternatif (koperasi rakyat, pertanian kolektif). Aktivis harus menjadi pengganggu sistem kenikmatan palsu. Mereka membongkar imajinasi bahwa “uang dan jabatan” adalah keselamatan, dan menggantinya dengan nilai kolektif: tanah, kebersamaan, dan pembebasan.

LSM, pejabat lokal, dan lembaga pendidikan harus diposisikan secara kritis. Jika mereka tunduk pada logika kolonial, maka mereka menjadi bagian dari aparatus ideologi negara. Mereka tidak boleh dijadikan “sekutu otomatis”, tetapi harus diretas, dipengaruhi, atau dilawan—tergantung konteksnya. Sekolah rakyat bisa menggantikan kurikulum nasional dengan sejarah perlawanan. Gereja bisa dijadikan ruang etika ekonomi anti-kapital. Media lokal harus diubah menjadi medan kontestasi narasi, bukan hanya corong birokrasi.

Penutup

Papua tidak membutuhkan Marxisme yang sekadar jadi jargon. Ia membutuhkan Marxisme yang konkret, yang membaca siapa memiliki apa, siapa mempekerjakan siapa, dan siapa menentukan arah hidup masyarakat. Marxisme tidak bisa dikaburkan dengan spiritualisme atau nasionalisme moral. Ia harus dikombinasikan dengan pendekatan yang mampu membaca keinginan dan ideologi, seperti yang ditawarkan Žižek. Sebab kolonialisme di Papua hari ini bukan hanya militer dan tambang, tetapi struktur keinginan yang membuat orang ingin tunduk.

Perlawanan sejati, seperti ditegaskan Žižek, adalah menolak menikmati penindasan. Bukan kompromi politik, tetapi pelepasan simbolik terhadap sistem. Bukan menuntut perbaikan dalam sistem, tapi membongkar logika yang membuat sistem diterima. Politik Papua hari ini harus menjadi politik gangguan, politik trauma, politik simbolik—yang menjadikan penindasan sebagai sesuatu yang tidak lagi bisa dinikmati. Inilah tugas sejarah kita.

Sumber:

Mote, Edoardo. “Kritik Ideologis: Relevansi Marxisme dalam Gerakan Aktivis Papua.” Suara Papua, 2 Juli 2018. https://suarapapua.com/2018/07/02/kritik-ideologis-relevansi-marxisme-dalam-gerakan-aktivis-papua

Ngelia, Yason. “Gramsci: Hegemoni dan Relevansi Marxisme di Papua.” Suara Papua, 8 Juli 2018. https://suarapapua.com/2018/07/08/gramci-hegemoni-dan-relevansi-marxisme-di-papua

Womsiwor, Samuel. “Mari Kita Bekerja: Marxisme sebagai Pisau Analisa Perjuangan Bangsa Papua.” Suara Papua, 19 Juli 2018. https://suarapapua.com/2018/07/19/mari-kita-bekerja-marxisme-sebagai-pisau-analisa-perjuangan-bangsa-papua

Yeimo, Victor F. “Relevansi Marxisme dalam Perjuangan West Papua.” Q! Merdeka Blogspot, 5 Juni 2018. https://qmerdeka.blogspot.com/2018/07/relevansi-marxisme-dalam-perjuangan.html